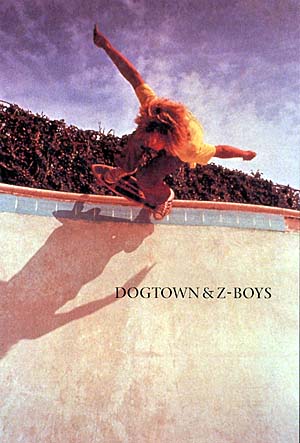

DOGTOWN&Z-BOYS

原題:Dogtown and Z-Boys

2001年サンダンス映画祭ドキュメンタリー部門2部門受賞 2002年インディペンデント・スピリッツ・アワード最優秀ドキュメンタリー賞受賞

2002年4月26日全米初公開

2001年/アメリカ/カラー(一部B/W)/91分/スタンダードサイズ/ドルビー・デジタル 配給:東北新社

2002年12月21日よりDVD発売開始 2002年7月20日よりシネマライズにてロードショー公開

公開初日 2002/07/20

配給会社名 0051

解説

スケートボードでランプを高く飛ぶ「バート(垂直)・スタイル」は、現在の世界中のエクストリーム・スポーツ、ユース・カルチャーに共通の要素の一つとなったが、このスタイルがスケートボード・メーカーによって考案されたものではないという事実は、あまり知られてはいない。実際このスタイルは、「あらゆる漂流物が海に流れ出す場所」と言われた通称“DOGTOWN”で生み出されたものだった。

DOGTOWNは、カリフォルニアのサンタ・モニカとヴェニスの一部の地域につけられた名前である。この地域は、70年代初期は殆ど廃墟と化しており、不良達がサーフィンすることで有名になった見捨てられたビーチだった。この地に集まったジャンキー、サーファー、アーティストは地域一帯に漂う独特のローカリズムが醸し出す緊張感によって、ストリートを生き抜く為のセンスとスタイルに磨きをかけていた。そしてDOGTOWNはローライダーなどのカスタム・カー、グラフィティ、ストリート・ギャング、そしてサーフボードのデザインの中心地となっていった。

この土地でジェフ・ホウ&ゼファー・プロダクション・サーフショップを共同経営していたジェフ・ホウ、スキップ・イングロム、そしてクレッグ・ステシックはゼファー・スケーティング・チーム(Z-BOYS)を結成した。このチームは、人種も年齢もバラバラのティーンエイジャー達で構成されていた。彼らは崩壊寸前の家庭を抜け出し、ジェフのサーフ・ショップを溜まり場にしていた。Z-BOYSは60年代の平面的で不恰好なスケートボードのスタイルではなく、学校の校庭や水のないプールで全く新しい立体的なスタイルを「刻む」練習を繰り返し、直感的にサーフィンの動きを応用していた。その滑り方はスタイリッシュであり、また同時に即興的なものでもあった。

そして75年、エポックメイキングとなったベイン=キャデラック・スケートボード・チャンピオンシップ(通称「デル・マー・ナショナルズ」)に突然登場したZ-BOYSはその革新的なスタイルで、全く無防備だった当時のスケートボードのメインストリームに不意打ちを食らわせた。逆立ちやウィリー等、60年代の滑り方を引きずっていた他の出場者達にとって、彼らのスタイルは全く予想していなかった突然の爆発のように衝撃的なものであった。

瞬く間にこのアグレッシヴなDOGTOWNスタイルと、Z-BOYS特有の喧嘩っ早い態度は、スケートボード界を支配するまでになり、そしてジェイ・アダムズ、トニー・アルヴァ、ステイシー・ペラルタは、世界中のティーンのスーパー・ヒーローとなった。しかし皮肉な事に、このZ-BOYSのデビューは、彼等の名声の始まりであると同時に、チームとしてのZ-BOYSの終焉をも意味した。Z-BOYSの時代はメンバー達がそれぞれスケートボードのキャリアを求めて旅立ち、終わりを迎えたのだった。

幸運なことに、75年のデビューまでのZ-BOYS達の姿は、クレッグ・ステシックとグレンE.フリードマンによって、写真と映像で記録に残されていた。この作品「DOGTOWN & Z-BOYS」で、ステシックの協力を得たオリジナルZ-BOYSの一人ステイシー・ペラルタは、奇跡的に見つかった当時の歴史的な素材と新しいインタビューとをうまく組み合わせ、現在のユース・カルチャーが産声を上げた瞬間の目撃者として叙述を行ったのである。「DOGTOWN & Z-BOYS」は、偶然に起こった革命と、無意識のうちにアメリカのポップ・カルチャーにインスピレーションを与えた天才的な若者達の栄光と、彼らを取り巻いた熱狂、そして挫折の物語である。

ストーリー

99年3月、雑誌「SPIN」は、「DOGTOWNの領主達」と題されたG・ビアートによる記事を掲載した。記事でヴィヴィッドに描写されたゼファー・スケーティング・チームの姿は、ハリウッドの多くの映画人達に刺激を与え、彼等は映画化を検討し始めた。「『SPIN』に記事が出た途端に…」ペラルタは語っている。「映画界の知り合いが電話をよこし始めた。1週間のうちに、5つのスタジオが電話をかけてきて、僕の人生の物語、それと他の連中の物語の権利を買いたいっていう訳だ。僕は思ったよ、一体全体何が起こったんだ?ってね」

同じ頃、映画プロデューサーのアジ・オーシは、スタジオの重役とミーティングをしていた。重役のデスクの上に「SPIN」の記事があるのに、オーシは気付いた。オーシはその数週間前にペラルタと知り合ったばかりだった。「まだ記事を読んでなかったんだけど…」オーシは語っている。「この重役に言ったの。『ステイシー・ペラルタのこと、書いてありますよね。私は知り合いですよ』ってね。この重役はあっという間に興味津々になって。だからすぐステイシーに電話をかけて『どう、何かやりたくない?』って言ったの」

実は、ペラルタはもう何年もDOGTOWNに関する映画のことを考えていたが、同時にこの作品は真実を伝えるものでなければならないと感じていた。「ハリウッドが僕達を題材にフィクションをでっち上げることを想像しただけで、口の中に嫌な味が広がったよ。奴等が誠実に映画を作るとはどうしても思えなかった。とにかくあの当時の事は僕達にとってのターニング・ポイントだったんだ。ものすごくリアルな瞬間だったんだ。そして歳を取るにつれて、あのリアルさは増してきた。あんなにピュアな、純粋な時っていうのは、人生にそう何度も有るものじゃないと。で、ある日突然思い立ったんだ。『奴等は勝手にフィクションを作ればいいさ。僕達はドキュメンタリーを作ればいい』それでアイディアを書きなぐった。で、クレッグとアジに電話して言ったんだ。『スタジオの連中の事は忘れちまおう』ってね。」

オーシはもともとエクストリーム・スポーツの世界に詳しく、カヤックを題材にしたドキュメンタリーをプロデュースしていたが、「実はDOGTOWNのことはなにも知らなかったの」と彼女は認めている。「でも、落ち着いて『SPIN』の記事を読んでみて思ったわ。『これ、完璧じゃない』って。私が惹きつけられたのは、スポーツとしてのスケートじゃなくて、スケートが生み出したアートやカルチャーの部分、そしてクレッグが彼が当時書いていた記事の中で称えていた部分だったの。実際1回目の制作会議の場で、私達みんなが興奮して語り合ったのはあの時代のDOGTOWNから生まれたカルチャーのことだったわ。音楽や芸術、それから私達が今目にしているカルチャーとしてのエクストリーム・スポーツね。私達はこういった伝説に敬意を払う映画を作ることで一致したわ。」

資金調達の為にオーシは、Vans国際マーケティング担当取締役のジェイ・ウィルソンにコンタクトを取った。Vansのキャンバス・デッキ・シューズは、60年代以来サーフィンとスケートボードのシーンで必須の装備だったし、Vansはゼファー・ショップを早い時代にサポートしていたというコネクションが有った。「僕はメーカーの為にシューズを履いて金を貰った史上最初のスケーターだったんだ」とペラルタは語っている。「で、金を払ってくれたのはVansだった。それからスケートボードに注目した最初のシューズ・メーカーも、Vansだった。誰もが僕達を追い出そうとしてた頃、VansだけはZ-BOYSが気に入ったみたいだった。月に一回サンタ・モニカのリトル・コーナーのショップに行って、無料で一足貰ってたよ。」ジェイ・ウィルソンは、すぐにこの映画プロジェクトの熱狂的支持者になった。「DOGTOWNの物語は語られるべき物語であり、この映画は我々が作らなければならないとすぐに分かったんだ」

製作に入った初期段階で唯一の問題は、この物語を予備知識の無い層にどうやって伝えるか、ということだった。彼等は映画を時間軸に沿って展開するのではなく、Z-BOYSが起こした現象にスポットを当てて構築しようと決めた。様々な重要な出来事をピックアップして、それらを組織立てて語るのだ。

「自ずと明らかな出来事もいくつか有った。」ペラルタは回想している。「ひとつは70年代にカリフォルニアを襲った渇水だ。あれでプール・スケートが爆発した。それからとにかくサーフィンは僕達の生活の大きな部分を占めていて、特にラリー・バートルマンていうハワイのサーファーが当時のスーパー・スターで、俺達もすごく影響されたんだ。それから75年のデル・マーでの大会だ。Z-BOYSにとってのターニング・ポイントだっただけじゃなく、スケートっていうスポーツそのものにとってもエポックメイキングな出来事だった。さらにデル・マー以後の、何人かの連中のキャリアも追いかけなきゃならなかったし、『SkateBorder』誌に載ったDOGTOWNについての記事も大事だった。」

「だけど、これらの現象が一体どうやって起こったのかをちゃんと伝える為には、もっと深く掘り下げないといけない事があった」とペラルタは語る。「まず僕達が育ち、そして性格を決めたと言っても良いこの見捨てられたビーチのコミュニティを語らなくちゃならない。それからジェフ・ホウ&ゼファー・プロダクション・サーフ・ショップが全ての出発点だった事をはっきりさせなければいけないと思ったんだ。スキップとジェフ、クレッグはこの店で溜まり場を提供してくれた。大物になってやると思っていた僕達キッズの為にね。それから偶然末期のパシフィック・オーシャン・パークの桟橋でのサーフィンのフッテージを手に入れてこれが映画の要の一つになった。フッテージは、ドン・バーンズが撮影したものだった。彼はゼファー・チームの中でも最高にホットなサーファーだったジミー・タヴァレスの親父だよ。この映像のおかげで、Z-BOYSのパフォーマンスの理念とかDOGTOWNが生み出した人間達が醸し出すトーンを定める事が出来たんだ。」

当時26歳のフォトジャーナリストだったステシックは、映画で使用された多くのフッテージを撮影した人物だ。ステシックは多くの時間を、許可無く忍び込んだプールのヘリに寝そべり、空中を舞うZ-BOYSをカメラで捉えながら過ごした。しかしいくつかのフッテージ、例えば警察の手を辛くも逃れて、不法侵入したプールから脱出するZ-BOYSの映像などは、ペラルタですら初めて見るものだった。「イギリスのBBCのクルーが撮影したものだった。彼等は当時俺達について回って取材していたんだけど、映像が存在していたなんて知らなかったんだ」

他の印象的な写真は、グレンE.フリードマンによるものだ。彼は14歳の時から「SkateBorder」誌に作品を発表していた。彼は70年代末のパンク、80年代のラップの盛り上がりも、カメラに収めている。

この作品のユニークさは、そのオリジナル・メンバーの手によってまとめられたという点にある。ペラルタは語る。「クレッグは最初に言ったんだ。『連中は、絶対この企画に賛成しないと思うぜ。そもそも俺達がこの企画をやろうと盛り上がったのは誰も賛成する事が出来ないからじゃないか。あまりに俺が俺がのボスが多すぎるし。』」しかし、トニー・アルヴァはペラルタに言った。「あんたとクレッグがやるんだったら、ちゃんと出来上がると信じられるぜ」と。そしてジム・ミュアーも、地元気質を奮い起こした。「よく聞けよ。全面的に協力するぜ。だけど酷いもの作ってみろ、ケツを蹴り上げるからな。」「2000年前半のスポーツ・ショウでプリプロをした時が…」とオーシは回想している。「ステイシーとクレッグがDOGTOWNに関して映画を作ろうとしているのが公になった時よ。何年も会ってない仲間が、集まってきた。素晴らしかったわ。同窓会の始まりみたいで」

しかし簡単に全員が見つかった訳ではなかった。「私立探偵を雇わないと見つからない奴等もいた」とペラルタは述べている。「ボブ・ビニアックとポール・コンスタンティノウは、最初見つからなかった。結局クリス・ケイヒルには出会えなかった。ショウゴ・クボにハワイで会ったのは、単純な偶然と言うか間違いからだった」

ジェイ・アダムズは、才能、スケート界に与えたインパクトでも、欠くことの出来ない人物だった。しかし、ワイルドなDOGTOWNでの生き方を突き通すあまりに、自らの肉体を破壊するところまで行っていた。ペラルタとステシックは10年振りに彼と再会した。「ジェイはハワイにいるらしいって情報があったの」オーシは語っている。「ジェフ・ホウが追跡してくれたんだけど、正確にハワイのどこかは分からなかったの。彼無しじゃこの映画は作れないって分かっていたからとにかくハワイまで行ったわ」ペラルタは語る。「最終的に俺達はある奇妙な暗い場所に行きついた。『ジェイが来るから』って。最後の瞬間まで信じられなかったけど、そこに奴がいたんだ」

仕上げの段階で、ヘンリー・ロリンズやパール・ジャムのジェフ・アメン、フガジのイアン・マッケイといったパンクミュージシャン達が、快くインタビューを引き受けた。彼等は皆10代の頃に、Z-BOYSや、ステシックの書いた記事に強くインスパイアされていたのだ。「このプロジェクトはとにかくラッキーだった」とペラルタは語る。「いろんな人々がみんな協力してくれたという点でね」サウンドトラックに名を連ねるのは、ブルー・オイスター・カルト、ジミ・ヘンドリックス、レッド・ツェッペリン、テッド・ニュージェント、ジェイムズ・ギャング、ストゥージズなど、同じスピリットを共有する、DOGTOWNの拡大メンバーとも言える面子だった。

この作品のもう一つの重要な要素、ショーン・ペンがナレーションを引き受けた時のことをペラルタはこう語っている。「俺達は完璧な人物を心に思い浮かべていたが、絶対無理だと思って口に出しもしなかった。俺達はみんなXゲームのテレビで息子と一緒のショーン・ペンを目撃していた。彼がポイント・デューム出身なのも、俺達と同じ校庭でスケートしていたのも知っていた。始めはグレンがオリジナルの3分間のトレイラーを彼に送ったんだ。」

ペンは腰を落ち着けてフッテージを見始めたが途端にノスタルジーに包まれた。ペラルタはペンに尋ねられたのを憶えている。「『あれってあそこの学校だろ?あれはラリー・バートルマンか?あれってあのサーファーか?』彼は俺達と同じ位、よく知っていたんだ」2日後にショーン・ペンから内諾の電話を受けたペラルタは語る。「たぶん俺にとってはあの瞬間が全ての過程の中で最高だったと思う。こんなプライベートな映画を作っている時に、あんな風に肯定してもらえるのは最高だよ」

「映画でも語られているけれど」ペラルタは語る。「スタイルこそが全てなんだ。過去10年間で、スケートボーディングで重要であったことが、どんどんでかく、極端になって来ている。だから、今のキッズ達がこの映画で僕達がどんな風に滑っていたのかを観た時に、『ワオ、これはすげえ知らなかったアプローチだぜ』って思ってくれたら嬉しいね。若いライダーが普段毎日編み出しているすごい技に、僕達のスタイルも取り入れてくれたらと望むよ。映画でも言っているように、『やってる事が格好良く見える限り、やれるとこまでやるんだ。スタイルこそが全てなんだ』ってね。」

スタッフ

監督・脚本・出演:ステイシー・ペラルタ

製作:アジ・オーシ

脚本:クレッグ・ステシック

撮影:ピーター・ピラフィアン

音楽スーパーバイザー:デブラ・マッコルシュ、マーク・レイター

配給:東北新社

キャスト

Z-BOYS

(ジェイ・アダムス、トニー・アルヴァ、ボブ・ビアニック、ポール・コンスタンティノウ

ショウゴ・クボ、ジム・ミュアー、ペギー・オキ、ネイサン・プラット

ウェンツル・ラムル、アレン・サーロ)

ジェフ・アメン

スキップ・イングロム

グレンE・フリードマン

トニー・ホーク

ヘンリー・ロリンズ

クレッグ・ステシック

LINK

□公式サイト□IMDb

□この作品のインタビューを見る

□この作品に関する情報をもっと探す