バッドアス!

原題:BAADASSSSS!

革命が伝説になった瞬間が、今はじめてあらわになる!!!!!!

2003年トロント映画祭、2004年サンダンス映画祭・ベルリン映画祭 正式出品 2004年フィラデルフィア映画祭観客賞受賞

2003年/アメリカ/カラー/108分/ドルビーデジタル/ 配給:ミラクルヴォイス

2006年04月05日よりDVDリリース 2005年10月1日(土)、シネセゾン渋谷にてレイトショーほか、全国順次ロードショー!!! 伝説の『スウィート・スウィートバック』(’71)も同日、ユーロスペースにてロードショー決定!

公開初日 2005/10/01

配給会社名 0372

解説

(マリオ)

「俺が親父のスウィート・スウイートバックをやるのはどう思う?」

(メルヴィン)

「リメイクか?」

(マリオ)

「いや、親父が『スウィート・スウィートバック』を作ってた時代すべてを描きたいんだ。“バッドアス”の誕生をね。親父の書いた『スウィートバック』の本(※)にもとづいてさ」

(※)映画:スウィート・スウィートバックのメイキング本

本作『バッドアス』は、言ってしまえばメルヴィン・ヴァン・ピーブルズの『スウィート・スウィートバック』が出来るまでだ。メルヴィン・ヴァン・ピーブルズとは、本作『バットアス』で制作・監督・脚本・主演を務めるマリオ・ヴァン・ピーブルズの父親であり、スパイク・リ一をして“ブラック・ムーヴィーのゴッドファーザー”と呼ばしめた、黒人ではじめてインディペンデントによる映画制作の道しるべを示した男。つまり、ハリウッドの“ゲームの規則”を変えた男だ。そしてその彼の『スウィート・スウィートバック』とは、『スーパー・フライ』『コフィ』などその後のブラックスプロイテーション旋風の先駆けとなるブラック・シネマのオリジン/バイブルのこと。

メルヴィンは当時、自分の話にまったく耳を貸さないハリウッドに見切りをつけて、自身で集めたわずか15万ドルの資金をもとに『スウィート・スウィートバック』の制作にとりかかった。非

ユニオンにして他民族に渡るクルーをひきつれて、自らも主演・監督・脚本・音楽など1人7役をこなしながらわずか20日間ほどで完成させたそのフィルムには、かつてハリウッドでは観られることのできない振る舞いが目撃された。それまでハリウッドにおいて「イエッサー」「ノーサー」しかしゃべらない奇妙な召使いとしてしか描かれてこなかった黒人たちが、このフィルムのなかでは白人社会に対して中指を立てていた。そこには人々の前で意志を表明する黒人の姿があった。白人警官の「とまれ!」の命令に従わない黒人の存在は、この映画を待つまで妄想することすら許されなかったのが現実なのだ。また、ファーストアルバムを出したばかりの当時無名に等しかったアース・ウインド&ファイアーを起用しつつそれをズタズタに繋いでみせたコラージュ術は、映画における音楽のあり方を変えた、という意味でも革命的だった。『スウィート・スウィートバック』はまさに、黒人のための黒人による映画だった。これこそまさにブラック・ムーヴィー誕生の瞬間だった。

そんな『スウィート・スウィートバック』が完成したとき、メルヴィンのポケットには13ドルしかなく、そして彼の片目の視力は失われていたが、その犠牲は無駄には終わらなかった。『スウィート・スウィートバツク』は、全米でわずか2館の上映というハンデを背負いながらも、ブラックコミュニティからの絶大な支持を集めた。ブラック・パンサー党は“革命的なマスターピース”と賞賛して、党員に鑑賞をうながした。結局、この革命的な作品は『ある愛の詩』を蹴落として、71年の興行収入ランキング第1位に登りつめた。最終的な興行収入は1750万ドルだった。入場料が2ドルの時代の話だ。

以上の話は神話でもなければ、歴史教科書に載っているエピソードですらない。ほんの30年ほど前の現実だ。そしてそれは、メルヴィンの息子マリオが描いた本作『バッドアス』によって、はじめてあらわになる。

(メルヴィン)

「わたしを演じるのは?」

(マリオ)

「俺だよ」

(メルヴィン)

「監督もするのか?」

(マリオ)

「そうだよ、親父がやったみたいにね」

ストーリー

メジャー配給会社=コロムビアでの『ウォーターメロン・マン』を興行的に成功させたとはいえ、白人資本の制約ゆえ“真の黒人の姿”を描ききれなかったメルヴィン・ヴァン・ピーブルズは葛藤していた。さらに次作には“喜劇”を要求される始末だ。

そんな状況に嫌気がさしたメルヴィンは、子供の頃からスクリーンで観てきた“白人にコビを売る道化”ではなく、“本物の黒人映画”を撮る決意を固める。

拠点は狭いワンルームだ。そしてメルヴィンは自らに4つのルールを課す。

ルール1:黒人を勇敢に描く。

客に目をそむけさせず、胸を張って観られるものを作る。

ルール2:娯楽作品に徹する。

映画は娯楽である。退屈させてはいけない。

ルール3:映画もビジネスである。

金を出すのは白人。連中をも満足させるものを作る。

ルール4:俺たちの町を描こう。

黒人社会をとりまく世界の、表も裏も描く。

シナリオを完成させたメルヴィンは、資金集めにとりかかる。まず、まだかろうじて繋がりのあるコロムビアに持ってはいくが、あまりの紋切り型な対応にあきれた彼は自らそこを後にする。そして次に訪れた先は、長髪の白人ヒッピーにしてプロデューサーのビル・ハリス。そこで2人はインディペンデント・マネーを集める決意をする。ビルは経済界にコネを持っていて、メルヴィンに次々とスポンサーを紹介するが、運の悪いことにゲイであった相手に体を求められたり、また別の人物では機嫌を損ねるなどで、ことごとくうまくいかない。そんなとき3人目に紹介された人物が、“うなるほど”金を持ったドノヴァンだった。彼が主催するサイケデリック・パーティを訪れたメルヴィンとビルは、その場でゴーサインを手に入れた。

次に問題となるのがユニオン、つまり労働組合だ。通常、必要なスタッフや俳優は当然ユニオンに加入しており、映画を作るとなるとそのユニオンに頼らざるを得ないシステムになっている。しかし、黒人がこのような“政治的”な映画を製作することがユニオン側に知られたら、確実に連中はツブしにかかるだろう。

そこでメルヴィンは、常識的には考えられないが、ユニオンに属していないクルーと友人などで撮影に入る。また、ポルノ映画を製作しているようにユニオンに対して振るまうことによって、ユニオンからの関心を避けることに成功する。

ただのポルノ映画なら、ユニオンぱ“我関せず”と口出ししてこないのだ。

あらゆる障害を乗り越えてようやく撮影に入ったメルヴィンだったが、トラブルは絶えない。出資者ドノヴァンの逮捕による投資の中止、女優のドタキャン、クルーのいわれなき逮捕、メルヴィンの視力の抵下、積み重なる借金など、不幸という不幸が波のようにメルヴィンを襲ったが、不屈の精神で完成にこぎつける。

作品の名前は『スウィート・スウィートバック』だ。

作品は出来たものの、ようやく決まった上映館は全米中でたったの2館だった。その1つの封切館が、デトロイトのゴールドバーグ兄弟が経営する〈グランド・サーカス〉だ。B級の旧作ばかりを上映するグランド・サーカスは、通常3本立てが常識だが、メルヴィンは『スウィート・スウィートバック』の単独上映にこぎつける。だが上映初日、客の姿はほとんど見あたらない。唯一いたカップルもポルノチックな表現に閉口して途中で退場してしまった。そして劇場の判断で急遽3本立てに戻そうとしたところに、1回目の上映中に途中退場した男(ブラック・パンサーの党員)が仲間を引きつれ大挙してきた……。

スタッフ

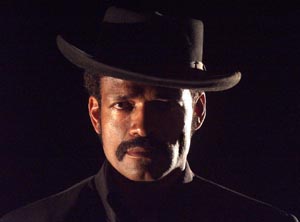

監督・脚本・出演:マリオ・ヴァン・ピーブルズ

原案:メルヴィン・ヴァン・ピーブルズ

製作総指揮:マイケル・マン

ジェリー・オフセイ

製作・脚本:マリオ・ヴァン・ピーブルズ

デニス・ハガティー

撮影:ロバート・プライムス

編集:アンソニー・ミラー

ニーカ・ゴフォース

音楽:タイラー・ベイツ

音楽監修:G.マーク・ロスウェル

ガース・トリニダッド

キャスト

マリオ・ヴァン・ピーブルズ asメルヴィン

レイン・ウイルソン asビル・ハリス

ジョーイ・ブライアント asプリシア

T.K.カーター asビル・コスビー

テリー・クルーズ asビッグT

オシー・デイヴィス asグランダッド

デヴィッド・アラン・グリア asクライド

ニア・ロング asサンドラ

ポール・ロドリゲス asホセ・ガルシア

メルヴィン・ヴァン・ピーブルズ

LINK

□公式サイト□IMDb

□この作品のインタビューを見る

□この作品に関する情報をもっと探す